こんにちはnikoshiba(ニコシバ)です。

医師の長時間労働が問題になっており、医師の働き方改革が令和6年4月いよいよ開始!医師の働き方改革の新制度だけでなく、患者側にも今後は考えて医療を受ける必要がある気がします。そうしないと今後は今までのような医療が受けれなくなるかも知れません。その問題に迫ります。

2024年問題「医師の働き方改革」がいよいよ開始!患者側はどうなる?

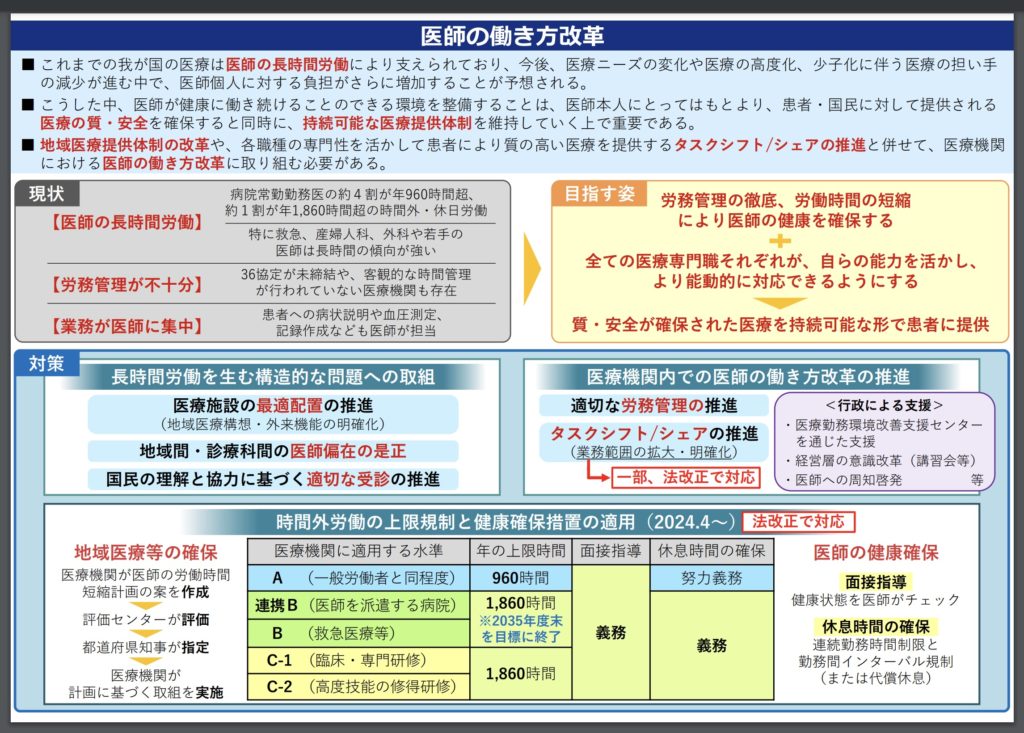

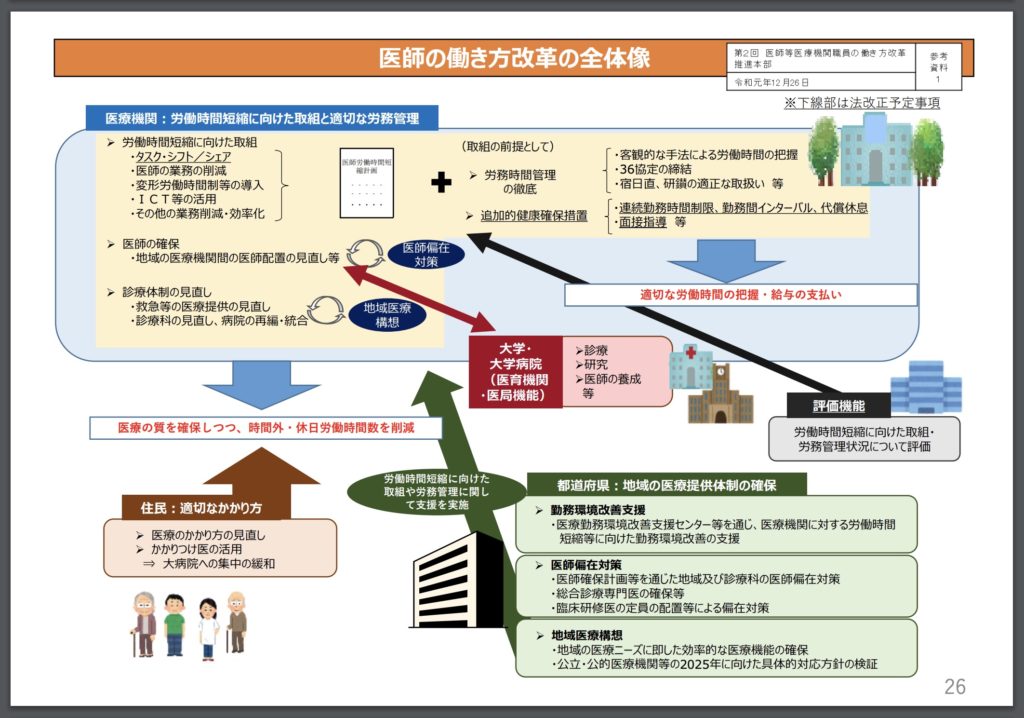

2024年4月から医師の働き方改革の新制度が施行されます。これまでの医療は医師の長時間労働により支えられており、今後、医療ニーズの変化や医療の高度化、少子化に伴う医療の担い手の減少が進む中で、医師個人に対する負担がさらに増加することから施行されます。

目次

「医師の働き方改革」概要

医師が健康に働き続ける環境:医師が健康に働き続けることのできる環境を整備することは、医師本人にとってはもとより、患者・国民に対して提供されます。

医療の質・安全を確保すると同時に、持続可能な医療提供体制を維持していく上で重要であるとされています。

医療機関における働き方改革:地域医療提供体制の改革や、各職種の専門性を活かして患者により質の高い医療を提供するタスクシフト/シェアの推進と併せて、医療機関における医師の働き方改革に取り組む必要がある。

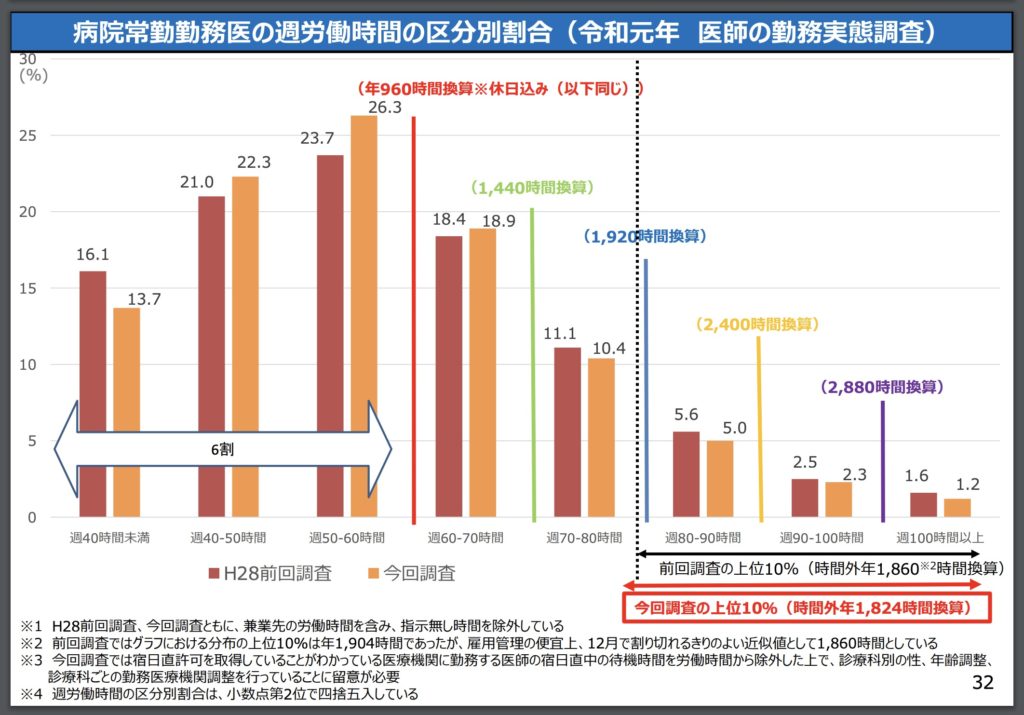

医師の勤務実態調査から考える

2019年に行われた医師の勤務実態に関する調査結果によると、病院常勤勤務医の週労働時間は以下の通りです。調査結果からは、週労働時間が60時間以上の医師が全体の約4割に迫り、週80時間以上の医師が1割弱いることがわかりました。 日本の医療業界の長時間労働常態化が、働き方改革が行われる理由のひとつとなっています。

しかし、医療が不足するのではとか、患者が不安になっていますが、それらの問題はどのようにすれば、お医者さんも患者も良い方向に行くのでしょうか?

人手不足が原因で長時間労働の問題が起きているのであれば、問題を解決するためには人手を確保して医師一人あたりの負担を軽減する取り組みが必要です。2024年4月から行われる時間外労働の上限規制だけでは、十分な効果を得られない可能性があります。

医師の長時間労働や医療不足に対処するためには、いくつかのアプローチが考えられます。以下にいくつかの提案を挙げてみます。

働き方改革の推進: 医師の労働時間を適切な範囲に抑えるために、働き方改革が必要です。例えば、効率的なシフト制度の導入や、残業の是正、労働時間の記録や管理の徹底などが挙げられます。また、働き手の確保として、非常勤やパートタイムの医師の活用も考えられます。

医療体制の改善: 医師一人当たりの負担を軽減するために、医師以外の医療スタッフ(看護師、薬剤師、医療技師など)の増員や、業務の効率化が必要です。また、地域医療の充実や、地域医療の連携強化によって、患者の負担を減らすことも重要です。

教育・研修の充実: 医師の数を増やすだけでなく、医師の質も向上させる必要があります。そのためには、教育・研修の充実が欠かせません。医師の専門性やスキルを向上させることで、効率的な診療が可能となり、長時間労働の削減につながるでしょう。

予防医療の推進: 疾病の予防や早期発見に重点を置くことで、医療需要を減らすことができます。公衆衛生の向上や生活習慣の改善を促進することで、患者の数を減らし、医師の負担を軽減することが可能です。

情報技術の活用: 医療情報技術の活用によって、診療プロセスや医療記録の効率化が図れます。電子カルテや診療支援システムの導入により、医師の業務負担を減らし、診療の効率化を図ることができます。マイナ保険証も診療記録などがデジタル化されての活用が望まれますね。

これらの施策を総合的に実施することで、医師の労働環境の改善と医療の質の向上が実現し、患者と医師の双方にとって良い方向に進むことが期待されます。

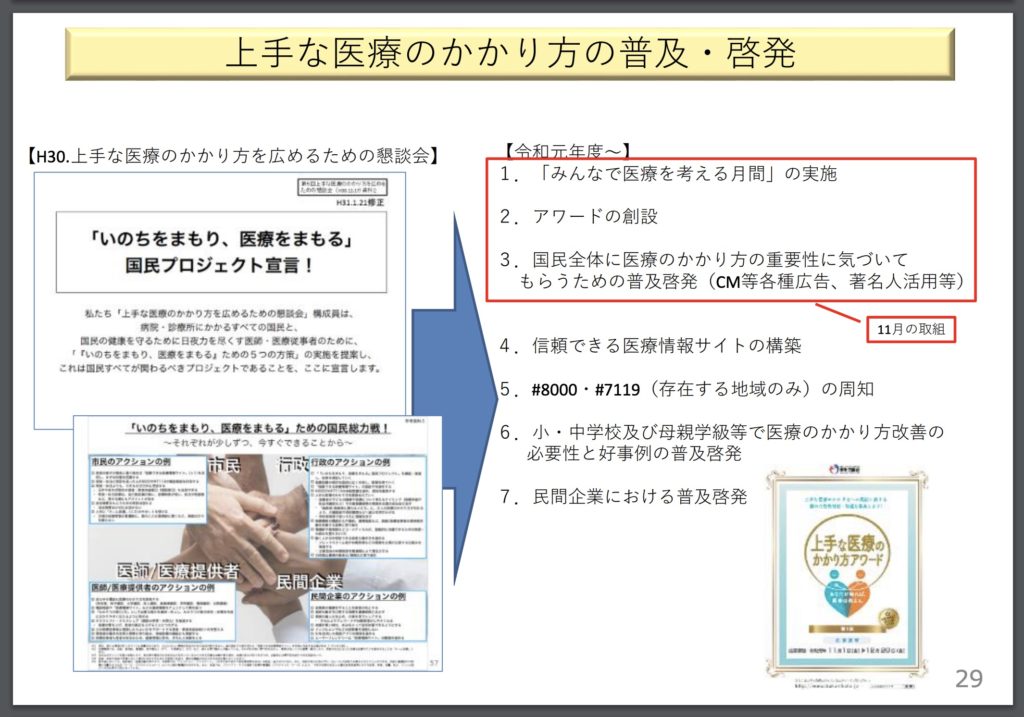

患者も上手な医療のかかり方を

患者側に立った場合には医療を受けれないのではとかの不安もありますが、患者はどのように歩み寄る必要があると思います。

患者側からの視点で医療の改善に寄与するためには、以下のようなアプローチが考えられます。

健康管理の自己責任: 患者は自身の健康管理に積極的に取り組む必要があります。健康的な生活習慣の確立や定期的な健康診断の受診、医師の指示に従った治療や薬の服用などが重要です。これにより、疾病の予防や進行の抑制が図られ、医療の負担が減ることが期待されます。

情報の積極的な収集: 患者は自身の病気や治療について積極的に情報を収集し、理解することが重要です。医師とのコミュニケーションを円滑にするためにも、自身の状態や治療法についての知識を深めることが必要です。

医療機関との協力: 患者は医療機関や医師と協力して治療計画を立てる必要があります。医師との信頼関係を築き、適切な治療方針や予防策を共に考えることが重要です。また、医師の指示に従い、治療やリハビリテーションに積極的に取り組むことも大切です。

適切な医療機関の選択: 患者は自身の病気や症状に適した医療機関を選択することが重要です。信頼できる医師や医療機関を選ぶことで、適切な治療を受けることができます。また、セカンドオピニオンを求めるなど、自身の健康に関する重要な決定をする際には複数の意見を聞くことも有益です。

これらの行動を通じて、患者は自身の健康管理に積極的に取り組むことで医療の効率化や質の向上に寄与し、医師との信頼関係を築きながら良い治療結果を得ることができます。

厚生労働省でもこのような取り組みを普及啓発されています。

救急車の利用に関する線引き

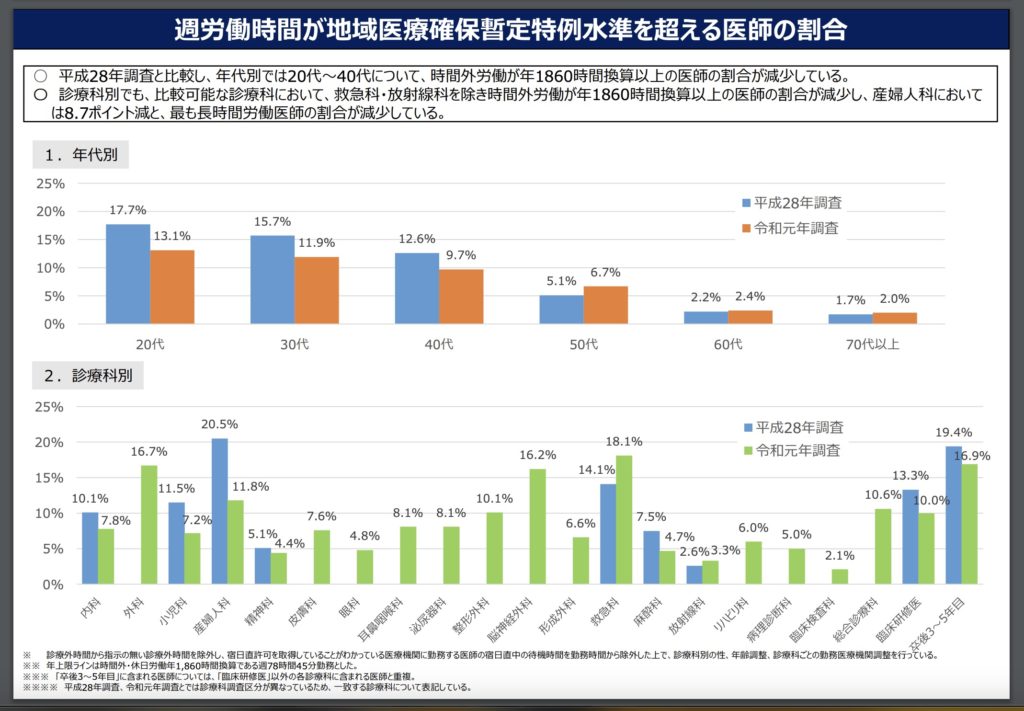

患者側で救急車などを、安易に利用する方がいると聞きますが、そういう方達のモラルの問題だと思いますが、この救急車を呼ぶ線引きなどは、皆さんならどのようにしますか?この下図が示すように救急科ではすごく増えています。

救急車の利用に関する線引きは、一般的に以下のような基準で考えることができます。ただし、医療状況や地域の事情によって異なる場合がありますので、あくまで一般的なガイドラインとして考えてください。皆さんの協力も必要なのだと思います。

命に関わる緊急事態: 命に関わるような急性の症状や大きなけが、心臓発作、脳卒中などの症状が現れた場合は、速やかに救急車を呼ぶべきです。これらの状況では、時間の経過が重要であり、遅れることが重大な後遺症や死亡につながる可能性があります。

自力での医療機関への移動が困難な場合: 重篤な症状やけががあり、自力での移動が困難な場合は、救急車を呼ぶべきです。例えば、意識喪失や深刻な出血などが該当します。

医療判断が難しい場合: 症状が軽度であっても、自身で医療判断が難しい場合は、救急車を呼ぶことが適切です。特に高齢者や基礎疾患を持つ人、幼児などは、症状の深刻さを判断するのが難しい場合があります。

予防的な理由ではない場合: ただし、予防的な理由や病状の軽微な悪化による救急車の利用は控えるべきです。例えば、風邪や軽い発熱などの症状であれば、自宅での安静や医療機関への予約診察が適切です。

このような基準を考慮しながら、患者側が救急車の利用を判断する際には、冷静な判断と周囲の状況を考慮することが重要です。また、救急車は命を救うための緊急医療機関であり、安易な利用は救急医療の質を損なう可能性があることを理解し、負担の少ない医療機関や通常の受診方法を積極的に利用するよう心がけることも大切です。

厚生労働省 医師の働き方改革より グラフや図を参照抜粋 https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000818136.pdf 働き方改革https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/ishi-hatarakikata_34355.html

このようにお医者さんの負担を軽減するためにも、患者側でも患者は自身の健康管理に積極的に取り組む必要があります。健康的な生活習慣の確立や定期的な健康診断の受診などの健康管理の自己責任、自身の状態や治療法についての知識を深めるなどの考慮が必要ですね。

ユーザーの声「年間利益は平均して300万円くらいです」

投資顧問が自信を持ってお届けする推奨10銘柄![]()

『スマホ初心者基本操作講座』

スマホ基本操作!として、進度に合わせた具体的なカリキュラムを組み、デジタル難民を一人でもヘルプできるようにとの思いから、初心者、高齢者向けのスマホの段階的なカリキュラムの例を示しご案内して来ました。下記にご案内しています。

- 高齢者のスマホは「分からないから嫌だ」を無くし、使う喜びを知ってもらうには1️⃣

- 「初級レベル編」スマホってなんだか難しそう?と二の足を踏んでいる方への基本操作2️⃣

- 「初級レベル編」スマホ基本操作!アプリ?、電話のかけ方、メッセージの仕方3️⃣

- 「初級レベル編」スマホ基本操作!連絡先の登録と連絡先への電話やメッセージの送信4️⃣

- 「初級レベル編」スマホ基本操作!写真の撮影方法、アルバムでの写真の閲覧と削除5️⃣

- 「中級レベル編」スマホ基本操作!インターネットの使い方、検索エンジンの利用法1️⃣

- 「中級レベル編」スマホ基本操作!電子メールの設定と使用、メールアカウント、メールの送受信、添付ファイルとは?2️⃣

- 「中級レベル編」スマホ基本操作!アプリのダウンロードとインストールの方法3️⃣

- 「上級レベル編」スマホ基本操作!ソーシャルメディアの利用、FB・Instagram・Twitter2️⃣

- 「上級レベル編」スマホ基本操作!スマホでのメディアの共有、写真や動画の共有方法1️⃣

- 「上級レベル編」スマホ基本操作!便利なアプリの活用、ナビゲーションアプリ、健康管理3️⃣

YouTube でもカラオケチャンネルnikoshiba https://www.youtube.com/@nikoshiba8

心に刺さる歌をコンセプトに「人生のドラマを奏でる、カラオケ歌謡の感動曲集」艶やかに、激しく、そして切なく。

世代を超えて愛されるカラオケ歌謡の数々を歌い尽くします 「まぁまぁかな」(笑)と思われたらチャンネル登録をお願いします。😅

カラオケ歌謡で歌ってみました

すぎもとまさとさんの歌は多くの人々に愛されています。大ヒットした「吾亦紅」ですが、ここではYouTubeで「別れの日に」をアップさせていただきましたので、ご視聴いただければ幸いです。

夫婦が共に過ごした日々の些細な瞬間や場面を描写し、その中に温かさや思いやりが滲み出る歌詞に感情を込めて歌ってみました。 「まぁ良いかな」(笑)と思われたらチャンネル登録をお願いします。😅 http://youtube.com/@nikoshiba8

◉カラオケなどをYouTubeでアップしたい方はご相談ください。

YouTube の制作などを安価でお手伝いいたします。

この様な https://www.youtube.com/@nikoshiba8 の感じのイメージでYouTubeからアップしたいと思われている場合にはご相談ください。

お問い合わせは無料です。こちら nikoshibaブログ の『お問い合わせ』

または nikoshiba@aideco.info からお願いします。🙇

nikoshiba に戻る

◉閲覧したい情報が簡単にスマホで!

閲覧したいブログやニュースを「RSS」リーダーアプリで検索可能に

これからは閲覧したいブログやニュースを「RSS」リーダーで、収録しておくと、更新される内容を簡単に閲覧できるんです。nikoshiba も「RSS」リーダーでチェックが可能になります。

「RSS」を使用して情報を効率的に収集!愛好ブログ、Webの最新情報が更新され便利に

nikoshiba では、シニア、高齢者の方々へ「スマホ・PCなどの情報」「観光・カラオケ」「健康・美容」その他、暮らしお役立ち情報を発信しています。そして、専門店チェーンを長年経営をしていた経験から小売業のノウハウを全て開示中(詳しくは「HOME」)です。ご笑覧賜れば幸いです。

『お問い合わせは無料』

◉スマホやパソコン、YouTubeのアップ。そしてSNSに関することで、お分かりにならないシニア・高齢者・初心者の方にはメールでのやり取りに限り無料でアドバイスさせていただきます。

スマホ・インターネット・YouTube・LINEなど全般の使い方と簡単にできる機能説明

一人暮らしの不安、お家のセキュリティ対策と安心見守りはスマホで

◉小売店に関することは、小売店運営&経済 販売POS&受発注アプリなどでご確認ください。ご質問などは、このnikosibaのお問い合わせからお願いします。概要は、HOMEで

nikoshiba に戻る