こんにちはnikoshiba(ニコシバ)です😄

最近、テレビ離れが進んでいるとよく聞きます。それは、インターネットによるSNSの利用が進んでいるからだと思われます。高度経済成長の時代から、テレビは国民のメディアとして広く親しまれ、絶大な影響力を誇っていました。

現在はどうでしょう?インターネットやスマートフォンの普及とともに、テレビ離れが顕著になり、テレビの今後はどうなるのでしょう。

テレビが終わる?Z世代から40代はインターネット上のSNS媒体へと移行が顕著に

ネットの動画や音楽のサブスクリプションや、YouTubeなど、個人の趣味嗜好になった形で配信されていて、ユーザーは自分の好きなものだけを選べるようなサービスが数多く用意されているのです。今後のテレビはどうなるのでしょう?

目次

テレビ離れの原因とインターネットの普及

年齢別、年収別に見たインターネットの利用率

生活のなかでテレビを視聴しない若い人達が増えていることから、「もはやテレビに広告媒体としての可能性は残されていない」とった意見もしばしば見受けられます。

こちらの図は総務省のデーターによるものです。ご覧ください。

2020年における個人の年齢階層別インターネット利用率は、13歳〜59歳までの各階層で9割

を超えている。また、所属世帯年収別インターネット利用率は、400万円以上の各階層で8割を超

えている(図表4-2-1-5)。

ての年齢階層で利用率が上昇している(図表4-2-1-8)。

図で見るように、テレビ離れは、インターネットおよびスマホの普及によって引き起こされ若い人達にとっては、テレビ番組よりもネット上でのコンテンツの方が魅力的に映っていると、いうことになるでしょう。

テレビ離れの原因

ネット上のコンテンツが魅力的な理由として、ユーザーのニーズに合わせて多種多様なものが用意されている点だと思います。

スマホやタブレット、パソコンなどで閲覧可能なコンテンツが無数に存在する今では、自分自身をターゲットとしていないテレビ番組を視聴するよりも、例えば、癒しのチャンネルなどでは、犬・猫などの動物の動画や、情報が多岐にわたる中から「自分が楽しい、面白いと思えるものを選ぶ」というスタイルが浸透してきているのだと考えられます。

一方、テレビ業界において、長きにわたって番組制作の指標とされてきたのは下図でご理解いただけると思いますが、「全世帯視聴率」です。

全体の世代でどれだけ視聴率が取れるかを重視する結果、人口の多い50代以上をメインターゲットとする戦略に傾かざるをえなかった面があるかも知れません。

テレビや他、マスメディアの利用率

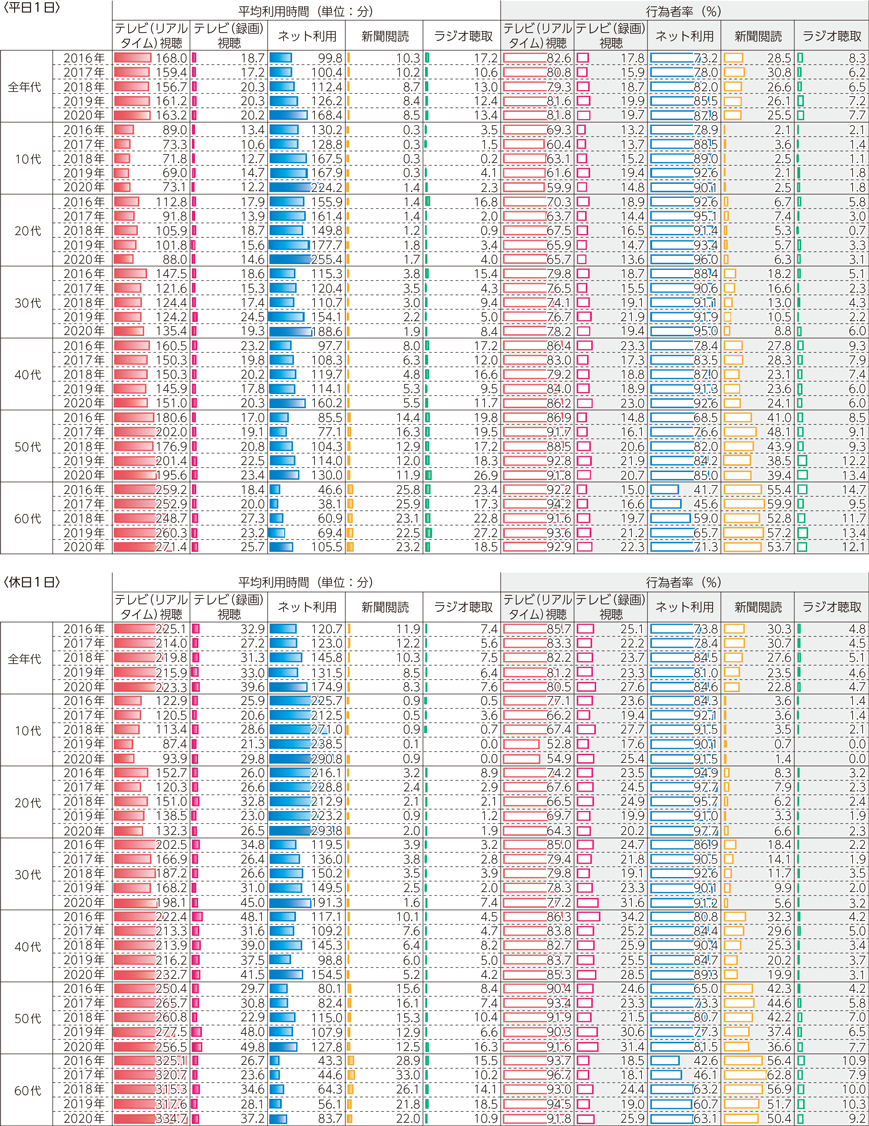

2020年度の総務省調査では、図表4-2-5-1でもわかるように全体でもテレビの視聴率がネットの利用時間を下回るようになってきました。

年齢別に見ると、10代、20代、30代、40代はテレビ離れが進んいて「ほぼテレビよりインターネットを利用している傾向にあります。そして、50代、60代においてもねっちおの利用時間がものすごい勢いで伸びている現状が明らかになりました。新聞、ラジオにおいては若い世代では、悲惨な結果になっています。

(1)主なメディアの利用時間と行為者率27

●全年代では、平日の「インターネット利用」の平均利用時間28が「テレビ(リアルタイム)視聴」の平均利用時間を初めて超過

「テレビ(リアルタイム)視聴」29、「テレビ(録画)視聴」、「インターネット利用」30、「新聞閲読」及び「ラジオ聴取」の平均利用時間と行為者率を示したものが図表4-2-5-1である。

図表4-2-5-131 主なメディアの平均利用時間と行為者率

(出典)総務省情報通信政策研究所「令和2年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」

「図表4-2-5-1 主なメディアの平均利用時間と行為者率」のExcelはこちら / CSVはこちら

全年代では、平日、休日ともに、「テレビ(リアルタイム)視聴」の平均利用時間及び「インターネット利用」の平均利用時間が長い傾向は変わらないが、平日については、「インターネット利用」の平均利用時間が、初めて「テレビ(リアルタイム)視聴」を上回る結果となっている。行為者率については、「テレビ(リアルタイム)視聴」の行為者率は、平日、休日ともに「インターネット利用」の行為者率を下回っている。また、「ラジオ聴取」の行為者率は、平日、休日ともにほぼ横ばいで推移している。

年代別に見ると、「インターネット利用」の平均利用時間が、平日、休日ともに各年代で増加しており、特に10代及び20代の平均利用時間が長い傾向が続いている。また、「テレビ(リアルタイム)視聴」は、年代が上がるとともに平均利用時間が長くなっており、60代の平均利用時間が最も長くなっている。行為者率については、平日、休日ともに、10代、20代、30代及び40代では「インターネット利用」の行為者率が、50代及び60代では「テレビ(リアルタイム)視聴」の行為者率が最も高くなっている。「新聞閲読」についても、年代が上がるとともに行為者率が高くなっている。

27 平日については調査日2日間の1日ごとに、ある情報行動を行った人の比率を求め、2日間の平均をとった数値。休日については、調査日の比率。

28 調査日1日当たりの、ある情報行動の全調査対象者の時間合計を調査対象者数で除した数値。その行動を1日全く行っていない人も含めて計算した平均時間。

29 テレビ(リアルタイム)視聴:テレビ受像機における視聴のみならず、あらゆる機器によるリアルタイムのテレビ視聴。

30 インターネット利用:機器を問わず、メール、ウェブサイト、ソーシャルメディア、動画サイト、オンラインゲーム等、インターネットに接続することで成り立つサービスの利用を指す。

31 この図表、図表4-2-5-3及び図表4-2-5-4においては、「2018年」、「2019年」及び「2020年」は、それぞれ2018年度の調査結果(2019年2月23日~3月1日実査)、2019年度の調査結果(2020年1月14日~1月19日実査)及び2020年度の調査結果(2021年1月12日~1月18日実査)を示している(他の年は、当該年の調査結果を示している。)。

総務省資料参照

今後のテレビのあり方と広告宣伝

NHKは別として、テレビでは広告によって維持されている面があります。もちろんインターネット上のSNSでの広告、そのWeb広告ですが、現在ではテレビ広告とWeb広告の立場が逆転しつつあるらしく、インフルエンサーなどによるWeb広告が注目されています。

Web広告の強みは、アクセス解析によりユーザーの属性や興味関心を事細かに分析できる点にあります。

ユーザー側に表示される広告内容にも、閲覧履歴などをもとに最適化された情報が提供されるため、個々のユーザーに合った広告ができます。さらに、SNSや動画コンテンツ、ニュースメディアなど、利用者層を鑑みながら出稿先を決定でき、的確なターゲットへの訴求が可能です。

テレビ離れが加速し、広告規模で見てもネットがテレビを上回る時代となった現在、広告の費用対効果や、ターゲティングの正確さといった点では、Web広告の優位性は揺るぎないものといえるでしょう。

しかし、若年層で利用率の顕著な落ち込みがあるとはいっても、依然としてテレビが国民的メディアであることには変わりがありません。

テレビは、幅広い層へのブランディング効果は、テレビ広告にしかない強みです。

テレビが最大規模のメディアであることには変わりなく、「テレビに広告を出している」ということがが、企業としての信用度を高めることにもつながり、ブランディング効果も大きいのだと思います。

今後はテレビ自体も客層の変化を意識し、視聴率をアップしていかないと広告宣伝をアップする企業が少なくなるので相当な危機感があるのではと思います。

ドンキホーテのスマートテレビ(NHK受信料不要)にNHKも対抗策

nikoshiba に戻る

![]()

nikoshibaでは、シニア、高齢者の方々へ「スマホ・PCなどの情報」「観光・カラオケ」「健康・美容」その他、暮らしお役立ち情報を発信しています。そして、専門店チェーンを長年経営をしていた経験から小売業のノウハウを全て開示中(詳しくは「HOME」)です。ご笑覧賜れば幸いです。

YouTube でもカラオケチャンネル nikoshiba https://www.youtube.com/@nikoshiba8

https://manabunara.jp/0000012212.html

お問い合わせは無料

◉スマホやパソコン、そしてSNSに関することで、お分かりにならないシニア・高齢者・初心者の方にはメールでのやり取りに限り無料でアドバイスさせていただきます。

スマホ・インターネット・YouTube・LINEなど全般の使い方と簡単にできる機能説明

一人暮らしの不安、お家のセキュリティ対策と安心見守りはスマホで

◉カラオケなどをYouTubeでアップしたい方はご相談ください。お手伝いいたします。

この様な感じで https://www.youtube.com/@nikoshiba8

◉小売店に関することは、小売店運営&経済 販売POS&受発注アプリなどでご確認ください。ご質問などは、このnikosibaのお問い合わせからお願いします。概要は、HOMEで

nikoshiba に戻る